目次

壊れるHDD、壊れないHDD──その違いは「データ」が語る

「昨日まで動いていたHDDが、突然読めなくなった」――そんな経験、ありませんか?

写真、動画、仕事の資料……大切なデータが一瞬で消える恐怖は、多くの人が一度は感じたことがあるはずです。

HDDは“必ず壊れる消耗品”だとよく言われます。ですが実際には、壊れやすいHDDと壊れにくいHDDには明確な違いがあるのです。 そしてその違いは、私たちの「感覚」ではなく、30万台以上のHDDから得られたデータによって見ることができます。

Backblaze調査とは?

クラウドバックアップサービスを提供するBackblaze社は、2024年末時点で30万台以上のHDDを保有・運用しています。 同社はこのHDD群の稼働データを四半期ごとに公開し、ブランド別・モデル別・容量別に実際の故障率(AFR)を分析しています。

この調査レポート「Backblaze Drive Stats」は、次の点で非常に信頼性の高い資料だと考えられます。

- 実運用環境でのリアルなデータ(データセンターで常時稼働)

- 追跡期間が長い(3年以上)

- 台数が多い(30万台以上)

- データが公開されている

つまり、「どのHDDが壊れやすいか」「どのモデルを選べば長く使えるか」を、客観的に判断できる大規模データだと言えます。

なぜこの情報が重要なのか?

多くの人は、HDDを選ぶときに「価格」や「容量」だけで判断してしまいます。 しかし、同じ容量・同じ価格帯でも、モデルによって故障率に5倍以上の差があることがBackblazeのデータから明らかになっています。

たった1台のHDDが故障しただけで、大切な思い出や仕事の成果が取り戻せないものになるかもしれない・・・だからこそ、データに基づいた正しい選び方と、「壊れる前提」の備えが必要です。

このレポートでわかること

本記事では、Backblazeの最新データ(2024年末時点)をもとに、以下のポイントをわかりやすく解説していきます。

- 壊れやすいHDDの傾向と特徴

- 壊れにくいHDDに共通するポイント

- 故障の種類と予兆の見分け方

- バックアップの最適な構築法

- 2025年時点でおすすめのモデルと選び方ガイド

「どのHDDを選べばいいかわからない」

「まだバックアップをしていない」

「昔の写真データ、ずっとHDDに入れっぱなし…」

そんな方にこそ、ぜひ知ってほしい内容を詰め込みました。 大切なデータを守るために、ぜひ最後までお読みください。

参照元・データ提供

本記事で使用しているHDDの故障率データは、クラウドバックアップサービスを提供する Backblaze 社が公開している「Hard Drive Stats」に基づいています。

-Backblaze Drive Stats for 2024(Q4版)

https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2024

Backblaze社は、データセンターで運用している30万台以上のHDDに関する故障データを四半期ごとに公開しており、 その透明性とデータ量から、HDD選定において信頼性の高い指標のひとつとされています。

HDDの故障率を理解する

――「たった1%」でも、壊れたのが”あなたの1台”なら意味が変わる。

AFR(年間故障率)の意味と計算式の簡単な解説

HDDの信頼性を数値化する最も一般的な指標がAFR(Annualized Failure Rate)です。日本語では年間故障率と言われています。

この数値は、1年間に故障する可能性のあるドライブの割合を示しています。たとえば、AFR 1%であれば、100台のHDDのうち1台が1年以内に故障する確率があるということです。

AFRの計算式(Backblaze方式)

たとえば、1年間に複数のHDDを合計して10,000日分稼働させた場合(例:100台のHDDをそれぞれ100日間使用した場合)、この合計の稼働量を「10,000ドライブ日」と呼びます。

1年間で合計10,000ドライブ日分の稼働があり、10台のHDDが故障した場合は

AFR = (10 ÷ 10,000) × 365 × 100 = 3.65%

この数字は単なる統計ではなく「その1台」があなたのHDDであるかもしれないという現実的なリスクを意味します。

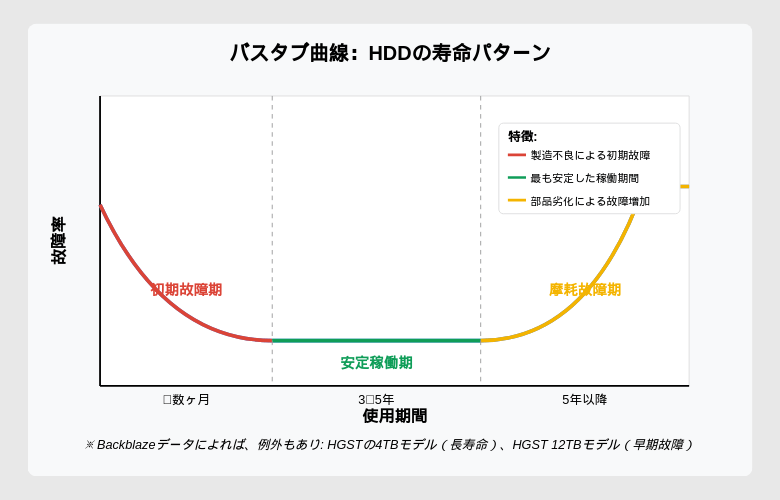

バスタブ曲線:HDDの寿命はこうして変わる

HDDの故障率は時間とともに変化します。その典型的なモデルが「バスタブ曲線(Bathtub Curve)」です。

バスタブ曲線の3つの期間

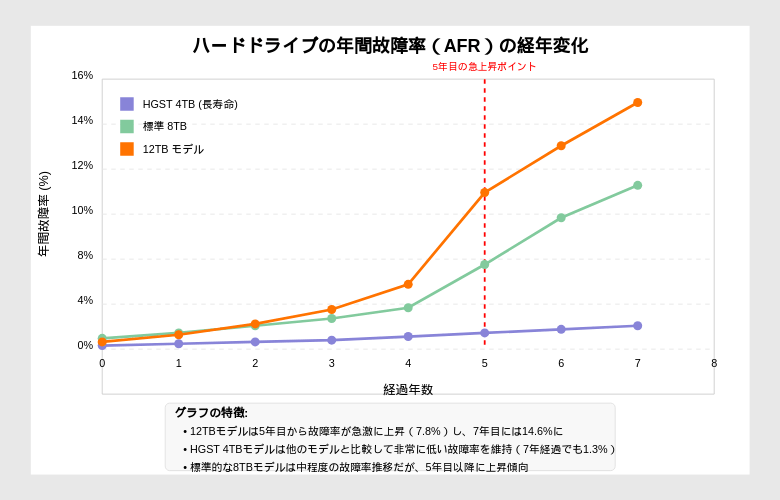

Backblazeのデータでも、多くのHDDがこのパターンに沿っています。 ただし例外もあり、8年以上経っても故障率が低いHGSTの4TBモデルや、逆に安定期で突然故障率が急上昇したHGST 12TBモデルなどもあります。

「1%」の重み:100台に1台が壊れるという現実

AFRが「1%」と聞くと、なんとなく安心感を抱いてしまいがちです。 しかしこれはあくまで平均値。個々のHDDがその通りに動く保証はありません。たとえば、あなたが5台のHDDを使っていて、それぞれのAFRが1%だとすると、 5年間で少なくとも1台が故障する確率は約22%になります。

しかも実際には、AFR 1%でもその1%が「あなたの1台」になるかどうかは運次第。HDDが1台しかなければ、あなたにとっての故障率は「0%か100%」のどちらかです。

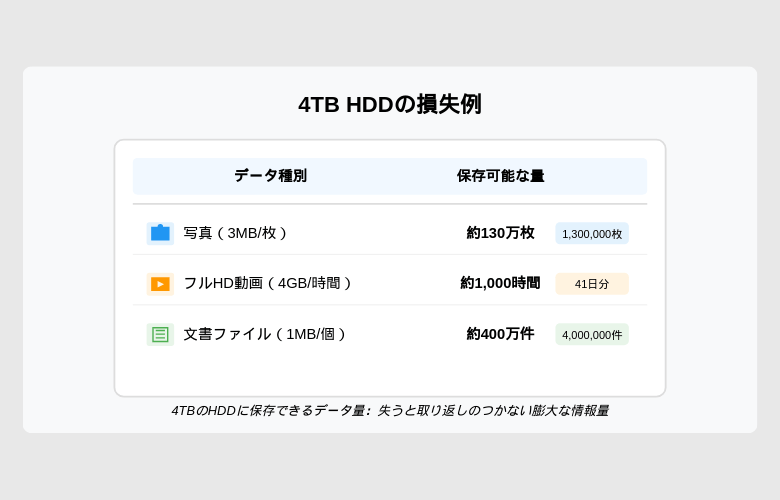

バックアップの重要性を数字と損失リスクで示す

HDDの故障は「起こるかもしれない」ではなく、「いつか必ず起こる」ものです。 そしてその損失は、金額に換算できないほど深刻です。

万が一、これが突然消えてしまったら……。さらに、データ復旧サービスの費用は以下のようになります。

| 障害レベル | 費用目安 |

| 軽度(論理障害) | 3万〜6万円 |

| 中度(物理障害) | 6万〜15万円 |

| 重度障害 | 20万円以上+復旧不能の可能性あり |

復旧が不可能な場合もあり、「バックアップさえあれば…」という後悔が残るケースは少なくありません。

結論:「故障率1%」でも油断せず、“備え”を

HDDの故障は完全には防げません。 だからこそ、「壊れにくいHDDを選ぶ」だけでなく、「壊れても困らない体制(バックアップ)」を作ることが、もっとも重要です。

壊れやすいHDDの明確な特徴

Backblazeの30万台を超えるHDDの調査データから、「壊れやすさの傾向」が明らかになっています。 ここでは、容量、ブランド、モデル、使用年数などの観点から、故障率に影響を与える具体的な特徴を整理します。

容量別の傾向:10TBモデルの不安定さに注意

- Backblazeの四半期データでは、10TBモデルの故障率が突出して変動

- 一部の四半期ではAFRが4%超えと、他容量帯より明らかに高リスク

- 対照的に、最新の20TB〜24TBモデルは低故障率(0.77%以下)で安定

重要ポイント

容量が大きい=壊れやすい、という単純な構図ではなく

モデルと稼働期間の組み合わせが影響している。

ブランド・モデル別の傾向:突然故障率が上昇するモデルも

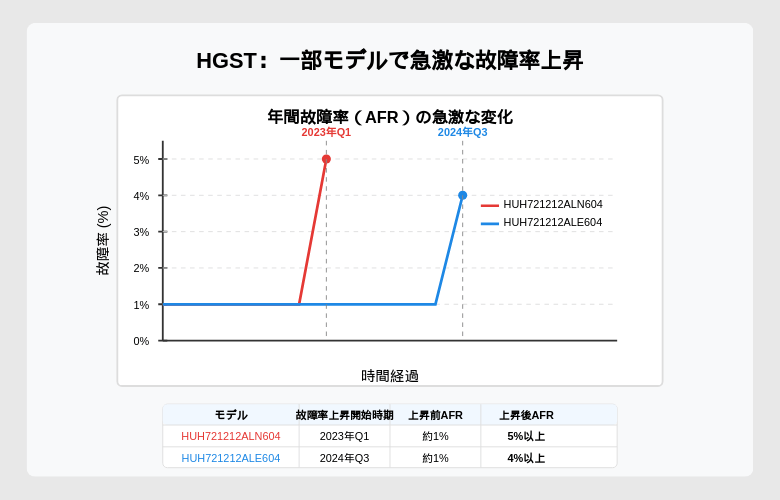

HGST:一部モデルで急激な故障率上昇

- HUH721212ALN604モデルは2023年第1四半期から故障率が急増し、AFRが約1%から5%以上へと5倍に増加

- HUH721212ALE604モデルも同様に2024年第3四半期から故障率が上昇し、AFRが約1%から4%以上へと4倍に増加

- 両モデルとも同じシリーズだが、故障率上昇の発生時期に約1.5年の差があり、製造ロットまたは使用環境の違いを示唆している可能性

Seagate:改善傾向あり、だがバラつきが大きい

- 過去は高故障率モデルが多かったが、2024年は全体で2.0%と改善傾向

- 特にST16000NM002J(16TB)は故障率0.22%と優秀

Toshiba:安定した低故障率

- 故障率は0.80%〜1.52%の範囲内で安定

- 極端に悪いモデルが見られないのが強み

WDC(Western Digital):信頼性トップ

- 全ブランドで最も低い故障率

- 2022年Q1では12,207台中1台も故障なし

稼働年数と故障の関係:寿命末期のHDDに注意

- バスタブ曲線通り、多くのHDDは5年を超えると故障率が上昇

- 特に8TB/12TBモデルでこの傾向が強い

ケース別例

- HGST 12TB(HUH721212ALN604):安定期後に突然AFRが急上昇

- HGST 4TB:8年経過でも0.30%という低故障率を維持

- Seagate一部新型:導入後すぐに高AFR → 初期不良期と推定される

故障率推移のトレンドラインチャート

- 12TBモデルのAFRが年単位でどう上昇したか

- 5年経過で故障率が急激に上がるライン

- 4TB HGSTの異常な長寿命傾向

まとめ

壊れやすさは「モデル次第」であり、見た目や容量では判断できない。

- 同じ容量帯でも、ブランドやモデル、使用年数によって信頼性は大きく異なる

- 有名ブランドだから安心、ではなく、具体的なモデルと故障実績を見ることが重要

- 長期間使っていたHDDは、突然壊れても不思議ではない時期に入っている可能性が高い

次章では「壊れにくいHDDの共通点」を掘り下げていきます。

壊れにくいHDDの特徴

──「長く使える」HDDには共通点がある。

前章では壊れやすいHDDの傾向を紹介しましたが、今度は逆に「壊れにくさ」に焦点を当てます。 Backblazeの膨大な運用データからは、故障率が極めて低い優秀なHDDの共通点がいくつも見えてきました。

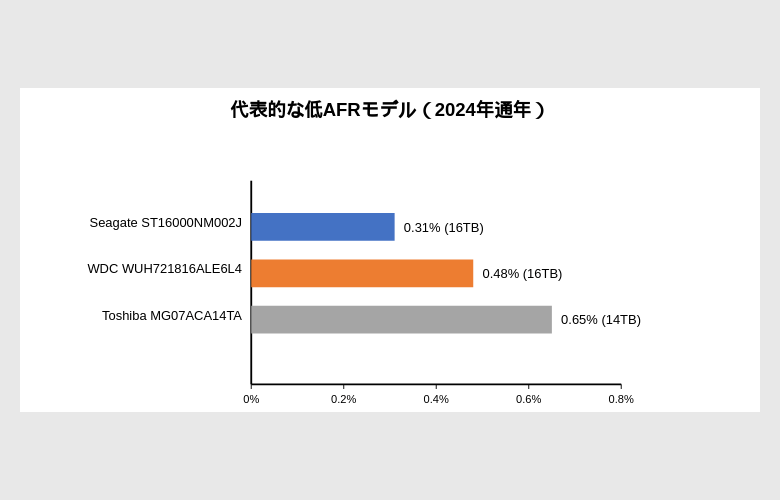

優秀モデルの容量帯:14TB・16TBが信頼性の中心

- Backblazeの主力ドライブは14TB・16TB帯(構成比 約57%)

- 多くが「バスタブ曲線」の安定期(使用2〜4年目)に該当

代表的な低AFRモデル

| 容量 | ブランド | モデル | 年間故障率(AFR) |

|---|---|---|---|

| 16TB | Seagate | ST16000NM002J | 0.31% |

| 16TB | WDC | WUH721816ALE6L4 | 0.48% |

| 14TB | Toshiba | MG07ACA14TA | 0.65% |

2024年の低AFRモデル分析

- Seagateの16TBモデル(ST16000NM002J)が最も低い故障率(0.31%)を示し、信頼性で業界をリード

- WDCの16TBモデル(WUH721816ALE6L4)も0.5%未満の優れた故障率を維持

- Toshibaの14TBモデル(MG07ACA14TA)は0.65%と若干高いものの、依然として業界平均(約1.5%)を大きく下回る

- すべてのモデルが高容量(14-16TB)にもかかわらず優れた信頼性を実現していることが特筆すべき点

- Seagate ST16000NM002Jは特に優秀で、1年間で1台しか故障報告なし(AFR 0.22%)

新型大容量モデル(22TB・24TB)の初期信頼性も好調

- WDCの22TB(WUH722222ALE6L4):AFR 1.06%

- Seagateの24TB(ST24000NM002H):導入四半期で故障ゼロ

※ ただし運用期間が短いため、「信頼性の傾向が固まるのは今後」と見られる

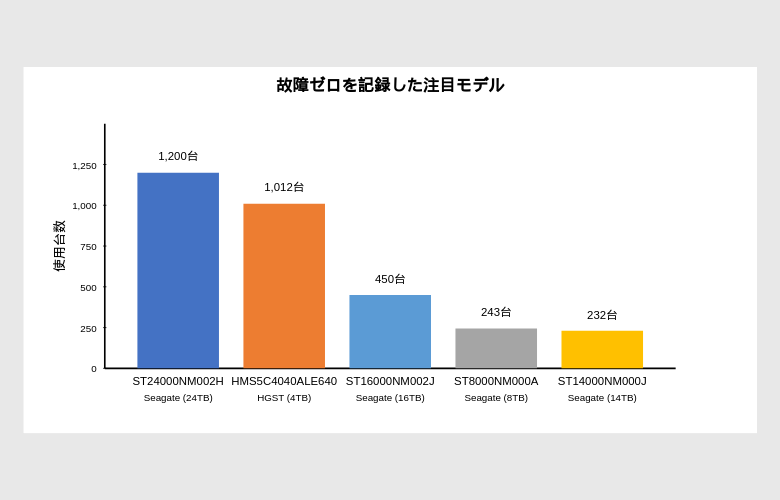

故障ゼロを記録した注目モデル

2024年第4四半期では、5つのモデルが「故障ゼロ」を達成。

| ブランド | モデル | 容量 | 使用台数 | 使用期間の傾向 |

|---|---|---|---|---|

| Seagate | ST24000NM002H | 24TB | 1,200台 | 初期導入 |

| HGST | HMS5C4040ALE640 | 4TB | 1,012台 | 8年以上の長期使用 |

| Seagate | ST16000NM002J | 16TB | 450台 | 中期 |

| Seagate | ST8000NM000A | 8TB | 232台 | 中期 |

| Seagate | ST14000NM000J | 14TB | 232台 | 新規導入 |

注目ポイント

- Seagate 24TBモデルが最も多く導入され(1,200台)、初期段階でも高い信頼性を示している

- HGST 4TBモデルは8年以上の長期使用にも関わらず1,012台全てで故障ゼロを維持

- Seagateの複数モデル(8TB、14TB、16TB)が様々な使用期間で高い安定性を実現

- 容量と使用期間に関わらず、全モデルで故障ゼロを記録(合計3,137台)

- HGST 4TBモデルは特筆すべき長寿命モデル(2024年もAFR 0.30%以下)

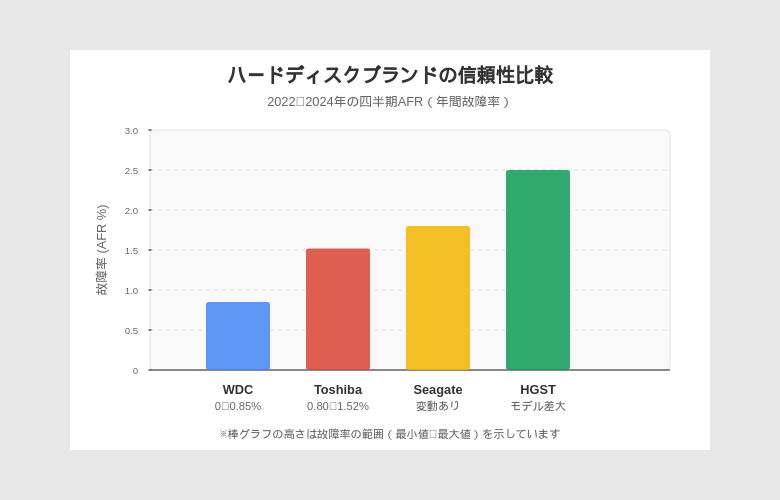

共通点1:ブランドによる信頼性の差

| ブランド | 傾向 |

|---|---|

| WDC | 最も安定。2022〜2024の四半期AFRは常に0〜0.85% |

| Toshiba | 故障率は0.80〜1.52%で安定、ばらつきが少ない |

| Seagate | モデルによる差は大きいが、最新世代は好成績 |

| HGST | モデル差が極端(優秀モデルと突然死モデルが混在) |

共通点2:エンタープライズグレード/CMR技術の採用

故障率の低いモデルの多くが、以下の設計上の共通点を持っています。

- エンタープライズ仕様:24時間稼働を想定した耐久設計

- CMR(従来型記録方式):SMRよりも書き込み安定性が高い

- ヘリウム充填:発熱と摩擦を抑えることで信頼性向上

- キャッシュ最適化/振動制御技術など

共通点3:製品ライフサイクルの「中期」に製造されたもの

- 新モデルの初期ロットは初期不良リスクが高い

- 古いモデルは摩耗期に入り故障率が上がる

- 最も信頼性が高くなるのは、設計が成熟し製造も安定した中期段階

特に14TB・16TBモデルは発売から2〜3年が経過し、実績も豊富。製造バランスが取れた「熟成期」にあり、今が買い時とも言えます。

まとめ:壊れにくいHDDには、必ず理由がある

- 優秀モデルはブランド・容量・設計技術の組み合わせに共通点がある

- 信頼性重視なら、WDC/Toshiba/Seagateの16TB帯がおすすめ

- 数字に基づいて選ぶことで、データ損失のリスクを大きく下げられる

次章では、HDDがどのように故障するのか、その「種類」と「予兆」を解説していきます。

故障の種類と原因

──「前兆のある故障」と「突然死」は、まったく違う。

HDDの故障といっても、すべてが同じではありません。 突然起こる“事後型”の故障もあれば、じわじわと症状が進行する“予防型”の故障もあります。この章では、HDDの代表的な故障タイプとその原因、そして環境によるリスクの違いについて整理します。

故障タイプ1:突然死する「事後対応型」HDD

ある日突然、HDDが認識されなくなった……という経験はありませんか? これは事後型(予測困難型)の典型的な故障パターンです。

主な症状

- OSがHDDを認識しない

- 「カチカチ」「ガリガリ」と異音がする

- 回転音がせずスピンアップしない

- BIOS/UEFIでも認識不可

主な原因と復旧難易度

| 故障原因 | 典型的な症状 | 復旧可能性 |

|---|---|---|

| 不良セクタ | フリーズ | 高い |

| ヘッドクラッシュ | 異音/読めない | 中程度 |

| モーター不良 ・吸着※1 | 回転しない | やや低い |

| 基板故障 | 電源は入るが認識せず | 高い |

| プラッタ損傷 | 異音+エラー多発 | 低い |

※1 吸着:プラッタと磁気ヘッドの先端(スライダ部)が密着や摩擦が生じて固着している状態

突然死タイプは、予兆がないためバックアップが唯一の防御策です。

故障タイプ2:SMART値で気づける「予防型」故障

予防型故障は、徐々に進行する不具合をSMART(自己診断機能)で検出できます。 正しくモニタリングすれば、データを失う前に対処できる可能性があります。

SMARTで分かる前兆の例

- 不良セクタの増加

- 読み取りエラー率の上昇

- スピンアップ時間の異常

- 動作温度の高止まり

- 書き込み速度の段階的低下

注目すべきSMART属性

| ID | 属性名 | 意味 |

|---|---|---|

| 05 | 代替処理済みのセクタ数 (Reallocated Sectors Count) | 不良セクタが発生し、予備領域に代替されたセクタの数です。正常なディスクでは生の値は0です。1つでも代替処理が発生すると不良セクタが出た証拠で、今後増加する可能性があり故障率が上がります。 |

| C5 | 代替処理保留中のセクタ数 (Current Pending Sector Count) | 代替処理の保留中となっているセクタ数です。言い換えれば「読み書きに問題が発生しており、まもなく不良セクタ化される可能性のあるセクタ」の数です。正常時は値0で、1以上なら注意が必要です。 |

| C6 | 回復不可能セクタ数 (Uncorrectable Sector Count) | オフラインスキャンなどで「回復不可能」と判断されたセクタ数です。これも正常時は0で、1以上だと既に読み書き不能な領域があることを示します。 |

| 01 | リードエラーレート (Read Error Rate) | データ読み込み時のエラー発生率を示す指標です。プラッタやヘッドの不具合で読取エラーが増える可能性があります。 |

| 07 | シークエラーレート (Seek Error Rate) | 磁気ヘッドのシーク(移動)時にエラーが発生した割合を示します。IDは07。これも現在値がしきい値を下回るとヘッド故障の疑いがあります。 |

| 0A | スピンアップ再試行回数 (Spin Retry Count) | HDDのスピンドルモーターが回転を開始して規定の回転数に達するまでに再試行した回数です。正常なドライブでは値が0が普通で、この回数が増えていると、モーターやベアリングの劣化、電源不足などによるスピンアップ失敗が起きている可能性があります。再試行が多いほど読み込み不能など重大な故障の前兆となり得ます。 |

| C7 | Ultra DMA CRCエラー数 (UDMA CRC Error Count) | インターフェース経由のデータ転送時に発生したCRCエラーの数です。主にケーブル不良や接続不良で発生します。この値が増えている場合はまずSATAケーブルやコネクタを確認してください。 |

| C2 | 温度 (HDD温度センサー) | HDD内部の温度です。間接的な指標ですが、高温は故障リスクを高めます。一般に40℃前後が平常で、50℃を超えると要注意です。 |

正常値・注意値・危険値の目安

CrystalDiskInfoでは、SMART属性ごとの現在値・最悪値(劣化した中で最も悪かった値)と、メーカーが設定したしきい値(閾値)が表示されるのでそれを参考にするのがよいでしょう。無料ツール(CrystalDiskInfo/HDDScanなど)で月1回の確認を!

事後型 vs 予防型の特徴比較表

| 区分 | タイプ | 特徴 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 急性 | 事後型 | 前兆なし・突然停止 | バックアップが唯一の対策 |

| 慢性 | 予防型 | SMARTで兆候把握可 | 定期モニタリング+早期交換 |

環境要因によっても故障率は変わる

Backblazeのデータは温度管理・振動制御が徹底されたデータセンター環境で得られたものです。 しかし、家庭やオフィスでは状況がまったく異なります。

温度管理の違い

- データセンター:20〜25℃

- 家庭/オフィス:10〜35℃以上になることも

研究によれば、5℃上昇するごとに故障率が約15%増加するとも言われます。 特に35℃超での連続稼働は危険です。

振動リスクの違い

- ラックでしっかり固定されたデータセンターと異なり、家庭では机の上やノートPCに内蔵されたHDDは振動の影響を受けやすい

- 動作中に本体を動かしたり、衝撃を加えるとヘッドクラッシュのリスク

電源品質の違い

- データセンター:UPS+安定電源

- 家庭:落雷やブレーカー落ち、電圧変動の影響を受けやすい

→サージは、HDDの電子基板にとって致命的です。

→瞬断/電圧低下は、間接的に致命的な障害(吸着、ファームウェア破損、ファイルシステム障害など)に発展するリスクがあります。

家庭環境での故障対策:5つのポイント

- 冷却を意識する:通気を良くし、特に夏場は冷却ファンも検討、排気ファンにほこりがあれば除去する。

- HDDは安定面に設置する:振動源(スピーカー、プリンタ等)を避ける

- 使用中は移動しない:ノートPCの持ち運び中も注意

- 電源保護を導入:サージ付きタップやUPSを使用する

- SMART監視を習慣化:月1回のヘルスチェックで予防保守

まとめ:故障は「防げない」が「備えはできる」

- 急に壊れるタイプと、予兆があるタイプを見分ける

- 環境(温度・振動・電源)に気を配れば、家庭でも信頼性は高められる

- 「前兆を見逃さない」ことが、データ損失を防ぐ最大の鍵です

次章では、HDDの選び方と運用方法を具体的に解説します。

実践的なHDD選定と運用アドバイス

──「どれを買うか」だけでなく「どう使うか」も寿命を左右する。

ここまでに、故障率のデータや傾向、原因などを見てきました。 この章では、それらを踏まえて実際のHDD選びと運用のポイントを解説します。 用途に応じた選び方、そして長寿命化のために今日からできることを紹介します。

用途別おすすめモデル:目的に合わせた最適なHDD

バックアップ専用におすすめのモデル

バックアップ用途では、高信頼性・安定性重視。常時アクセスしない前提なので、速度より耐久性。

| ブランド | モデル | 容量 | AFR |

|---|---|---|---|

| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16TB | 0.48% |

| Seagate | ST16000NM002J | 16TB | 0.31% |

| HGST | HMS5C4040ALE640 | 4TB | 0.30% |

※AFR(Annual Failure Rate):年間平均故障率、AFRが低いほど信頼性が高い

同一ブランドで揃えすぎないこともリスク分散に。

メイン用途(作業/常用ドライブ)向け

日常的に使うHDDには、速度・安定性・静音性のバランスが求められます。

| ブランド | モデル | 容量 | AFR |

|---|---|---|---|

| Seagate | ST16000NM002J | 16TB | 0.31% |

| WDC | WUH721816ALE6L4 | 16TB | 0.48% |

| Toshiba | MG07ACA14TA | 14TB | 0.65% |

製品レビューで動作音/発熱/ベンチマーク結果をチェックするのも◎。

NAS・24時間稼働環境向け

NAS環境では、常時稼働/多台数運用が前提。エンタープライズ/NAS専用モデルが必要。

| ブランド | モデル | 容量 | AFR |

|---|---|---|---|

| Seagate | ST16000NM002J | 16TB | 0.31% |

| WDC | WUH722222ALE6L4 | 22TB | 1.06% |

| Toshiba | MG09ACA20TE | 20TB | 1.15% |

同じモデルを複数使うNASでは、「突然の全台故障」パターンに注意。

HDD寿命を延ばす運用のポイント

温度管理:「涼しく」「安定させる」

- 推奨動作温度:25〜45℃

- 温度が5℃上がると故障率15%上昇という報告も

温度対策の実践例

- ケース内の通気確保(埃の掃除、配線整理)

- 夏場はケースファン追加、HDDクーラーも検討

- NASではHDD同士の距離を保つ(熱だまり防止)

- SMART温度の定期チェック

過度な電源ON/OFFによる温度サイクルは避け、スリープ運用が◎

振動対策:「安定した設置」が基本

振動対策の実践例

- 安定した面に置く(できれば防振パッド付きラック)

- プリンタやスピーカーの近くに置かない

- タワーPCなら下段HDDベイに設置

- ノートPC中のHDDには移動中の使用NG

SMARTチェック:早期発見が命綱

- CrystalDiskInfoなどの無料ツールで月1チェックを習慣化

- 危険値だけでなく「増え方」「変化傾向」を見るのがコツ

確認ポイント

- リアロケーテッドセクタ数(不良セクタ再配置)

- 保留中のセクタ数(読み込み不安定)

- CRCエラー数(通信不良、ケーブル劣化)

- スピンアップ時間/温度など

チェックリスト:自宅でできるHDD健康診断

- SMART状態チェック(CrystalDiskInfo)

– 「正常」であるか/異常値がないか - ディスクエラーチェック

– Windows:chkdsk、Mac:ディスクユーティリティ - 異音・振動の確認

– 通常と異なる動作音/振動の有無 - 温度のモニタリング

– 稼働後すぐと長時間稼働後の比較 - 読み書き速度のベンチマーク

– 速度低下やランダムアクセス異常がないか

まとめ:HDDは「選び方」より「使い方」で長持ちする

- 自分の用途に合ったモデルを選ぶ

- 環境要因(温度/振動)にしっかり備える

- SMARTで状態を見える化して、予防保守

次章では、万が一のときのための「バックアップ戦略」を紹介します。

壊れる前提で考えるバックアップ戦略

──「HDDは必ず壊れる」ことを前提に備える。

どんなに信頼性の高いHDDを使っていても、いつかは必ず壊れます。 Backblazeの膨大なデータが示すように、壊れにくいHDDでも長期的には必ず故障リスクがあります。

だからこそ必要なのが、「壊れる前提」のバックアップ戦略です。

3-2-1ルール:データ保護の黄金法則

多くの専門家が推奨するバックアップ戦略が「3-2-1ルール」です。

3-2-1ルールとは

- 3つのコピー:元データを含めて少なくとも3つのコピーを持つ

- 2種類の異なるメディア:HDDとSSDなど、別メディアで保管

- 1つはオフサイト保管:災害や盗難に備えて別の場所に保管

なぜ3つ必要?──1つ壊れたら、もう1つが命綱に

- 単一のバックアップでは「本体+バックアップ」両方が壊れる可能性あり

- 2台同時故障(設計不良・電源事故・災害など)は意外とよくある

3つあれば、冗長性が飛躍的に高まります。

異なるメディアでリスク分散

| メディア | 故障パターン | 特徴 |

|---|---|---|

| HDD | 機械的故障/劣化 | 容量大/安価 |

| SSD | 電子故障/書き込み寿命 | 高速/突然死のリスク |

| 光学メディア | 経年劣化/キズ | 安価/信頼性は限定的 |

| テープ | 機器依存/経年劣化 | 長期保存向けだが特殊 |

1種類に依存しないことがポイント。HDD+SSDやHDD+クラウドなどの併用が推奨。

オフサイト保存が命綱

災害・盗難・火災などで自宅内すべてのHDDが同時に消失するリスクも考慮すべきです。

オフサイトの選択肢

- クラウドストレージ(Backblaze B2、Dropbox、Google Driveなど)

- 親戚や職場など別の建物に外付けHDDを保管

- 銀行の貸金庫(機密性が高いデータ用)

クラウド × ローカルの使い分け

| 項目 | クラウド | ローカル |

|---|---|---|

| 初期コスト | 月額制 | 初期機材のみ |

| アクセス | どこからでもOK | PC直結が基本 |

| バックアップ速度 | 遅め(通信制限) | 高速 |

| 災害耐性 | 高い | 低い |

| 復元速度 | 通常 or 制限あり | 高速/即時 |

| プライバシー | 暗号化が必要 | 自己管理可能 |

どちらか一方では不十分。併用が理想。

データの「重要度」で保護レベルを変える発想

すべてのデータを同じようにバックアップする必要はありません。 大切なものほど、バックアップの回数・方法を強化すべきです。

分類と推奨保護方法

| 重要度 | データ例 | 推奨保護 |

|---|---|---|

| 最重要 | 家族写真・契約書・仕事ファイル | 3-2-1+暗号化+クラウド |

| 中程度 | 音楽/動画/書籍コレクション | 2重バックアップ(ローカル+NAS) |

| 低重要 | キャッシュ/一時ファイル | 単一保存でもOK |

重要度でバックアップ対象・頻度・保存場所を整理するとコストと管理が最適化される。

バックアップの自動化とテストが命綱

バックアップは「一度設定したら終わり」ではありません。定期的な自動化と復元テストが不可欠です。

自動バックアップツール例

- Windows:File History/Windows Backup

- macOS:Time Machine

- 他:Macrium Reflect/Acronis True Image/SyncBack など

復元テストの重要性

- 年に1回は「実際に復元」して確認

- 設定ミスやデータ破損、保存ミスの早期発見につながる

まとめ:信頼すべきは「HDD」ではなく「バックアップ体制」

- どんなに信頼性の高いHDDも、壊れる日は必ず来る

- バックアップは「もしもの保険」ではなく、「必須の備え」

- データの大切さに見合うだけのバックアップ戦略を、今すぐ始めましょう

次章では、信頼できるHDDの選び方まとめと購入ガイドを紹介します。

まとめと購入ガイド

──信頼性の高いHDDを選び、「壊れる前提」で備える。

ここまで7章にわたり、Backblazeによる30万台を超えるHDDの運用データをもとに、故障率やその傾向、壊れやすいモデル/壊れにくいモデルの違い、バックアップ戦略までを詳しく見てきました。

この最終章では、要点を整理しつつ、2025年時点での信頼性の高いHDDモデル一覧と購入時のチェックポイントをお届けします。

壊れやすいHDDの傾向:避けるべきポイント

- 特定モデルの設計問題 (例:HGSTの12TBモデル(HUH721212ALN604/ALE604)は故障率が急上昇)

- 5年以上の使用経過モデルは明確に故障率上昇(特に8TB・12TB)

- 10TBモデルは不安定:四半期ごとに故障率のブレが大きい

- 同じブランドでもシリーズ間で信頼性が大きく異なる

壊れにくいHDDの傾向:選ぶべきポイント

- 安定ブランド:WDC/Toshiba → 故障率が常に1%未満で安定

- 容量帯:14TB/16TBが最もバランス良好

- 設計技術:CMR方式・ヘリウム充填・エンタープライズ仕様

- 長期運用実績ありモデル(例:HGST HMS5C4040ALE640)

2025年版:おすすめHDDモデル一覧

高信頼性モデル(AFR 1%未満)

| 容量 | ブランド | モデル | AFR | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 8TB | HGST | HUH728080ALE600 | 0.27% | 中容量長期保存向き |

| 16TB | Seagate | ST16000NM002J | 0.31% | 高性能・全用途向き |

| 16TB | WDC | WUH721816ALE6L4 | 0.48% | 安定バランス型 |

大容量モデル(20TB以上)

| 容量 | ブランド | モデル | AFR | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 24TB | Seagate | ST24000NM002H | 初期0% | 初期故障ゼロ記録あり(要経過観察) |

| 22TB | WDC | WUH722222ALE6L4 | 1.06% | 大容量でも安定傾向 |

用途別おすすめモデル一覧

日常/作業用途

- Seagate ST16000NM002J(16TB)

- WDC WUH721816ALE6L4(16TB)

- Toshiba MG07ACA14TA(14TB)

バックアップ・アーカイブ

- HGST HMS5C4040ALE640(4TB)

- Seagate ST16000NM002J(16TB)

- WDC WUH722222ALE6L4(22TB)

NAS/24時間稼働用途

- Seagate ST16000NM002J(16TB)

- WDC WUH721816ALE6L4(16TB)

- Toshiba MG07ACA14TA(14TB)

購入時に確認したいチェックリスト

| チェック項目 | 解説 |

|---|---|

| ✅️正規品購入 | 正規流通/信頼できる店舗から入手 |

| ✅️製造年月日 | 極端に古い在庫は避ける(初期ロット注意) |

| ✅️保証期間 | 3年以上あると信頼性への自信の証 |

| ✅️記録方式 | CMR方式が安定(SMRは書き込みに難) |

| ✅️用途適合 | NAS用/バックアップ用など目的に合わせる |

最後に:信頼できるのは「HDD」ではなく「備え」

HDDの故障は避けられません。 どれだけ優秀なモデルでも、「あなたの1台」が壊れる可能性は常にあります。

だからこそ必要なのは、以下の2つです。

- 信頼性データに基づいた賢いモデル選び

- 「壊れても困らない」バックアップ体制

この2つを押さえることで、大切なデータを長期にわたって守ることができます。

まとめ:今すぐ始めるべき3ステップ

- 使用中のHDDのSMART値を確認

- 自分の使用用途に合うHDDを検討・選定

- 3-2-1ルールでバックアップ体制を構築

あなたのHDD選びと、データ保護戦略の一助となれば幸いです。

当ページをご覧のお客様は15%割引を適用させていただきます

※割引適用方法:お電話にて「キャンペーンコード:1EL15(イチ・イー・エル・イチ・ゴ)」とお伝えいただくか、申込フォームの「その他ご要望など」の欄にキャンペーンコードを記載ください。

※ライトプランは適用外となります。

関連記事

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでます

2025年6月30日

USBメモリのデータが消えた!復旧できる可能性と注意すべき3つのポイント

- データ復旧

カテゴリー

目次まず安心してください、データは戻ってくる可能性がありますデータ復旧の成功率は初期対応で決まるUSBメモリの障害分類と復旧の可能性複合障害(論理 + 物理)絶対にやってはいけない3つの行動安全な自力…

2025年5月10日

HDDの内部構造とは?仕組みとデータ保存の原理をわかりやすく解説

- データ復旧

カテゴリー

目次はじめに – ハードディスクの不思議な世界へハードディスクの基本 – 全体像を把握しようデータが保存される円盤 – プラッタ(Platter)の秘密ディスクを回…

2025年3月19日

- データ復旧

カテゴリー

本記事では、データ復旧の専門家が、代表的なデータ消失の原因や、万一の際の対処法・復旧方法、さらにトラブルを未然に防ぐための予防策を詳しく解説します。日頃からどのような備えをしておけばよいのか、そして万が一トラブルが起こったときにどう行動すれば被害を最小限に抑えられるのかを学んでいただければ幸いです。

WEBからのお問合せ

媒体の送り先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町4F データ119